一般的なお子さまの病気・病状について

当クリニックで対応している病気の一部を当クリニックの方針とともに解説します。

院長/副院長ともにアレルギーを専門としており特に注力しております。詳細は以下のページをご覧ください。

皮膚状態の悪化が食物アレルギーに繋がる可能性が指摘されおり、新生児期・乳児期からのスキンケアに関しても特に力を入れております。

発熱

「発熱」とは37.5℃以上のことを一般的には指します。しかし、小児科の場合で特に小さいお子さま(1歳未満)に限っては平熱が高いため、38.0℃以上を有意な(意味のある)発熱とすることもあります。また、1回のみの発熱の場合(特に37.5℃〜38.0℃程度)では実際の「発熱」かは判断できない場合があるため、少し時間をおいて(1-2時間)測り直す必要があります。特に乳幼児の場合は熱がこもると病気でなくても38℃弱の腋窩温になることもあります。また、最近ご家庭や施設でも使われることの多い、非接触タイプの体温計(おでこなど肌にかざして測るタイプ)の場合、外気温に大きく影響されるため、夏は高めに冬は低めに検出されます。病院やクリニックでも簡便さから非接触タイプを利用することもありますが、異常な体温が検出された場合は腋窩で計り直すことが通例となっております。そのため、できればご家庭に一つは腋窩で測れる体温計を備えていただききますと正確な体温が把握でき医療情報として非常に有用になります。

発熱を示す疾患としては、やはり感染症が圧倒的に多くなります。他には、炎症性疾患や悪性腫瘍(ガン)でも発熱を示しますが感染症に比べると数は減ります。

小児科の場合は、さらに顕著に感染症が多くなり、他の疾患は減りますが代わりに小児特有の川崎病などもみられます。そのため、お子さまが発熱した場合は小児科専門医の診察を受けることを強く勧めます。

風邪(かぜ)=ウイルス性の上気道感染症

こどもの病気の中で最も多いのが風邪(かぜ)です。症状は鼻みず、咳、喉の痛み、発熱などが出現します。上気道という「口や鼻」から「のど」のウイルス感染症の総称です。ウイルスには抗生物質は効果がないため、症状を抑える対症薬を使用しながら自然に改善するのを待ちます。中には気管支炎や肺炎に進行してしまうお子さまもいますので、症状やお熱が悪化しないかどうかをしっかり観察することが大事になります。原因ウイルスは多岐に渡ります。院内の迅速検査でウイルス名が判明することもありますが、多くははっきりしないことが多いです。

お腹の風邪=ウイルス性の胃腸炎

嘔吐、下痢、発熱、腹痛などの原因となるお腹の風邪と呼ばれるものはウイルス性胃腸炎という病気です。原因はウイルスのため、上記風邪(かぜ)と同様に自然に改善するのを待ちます。症状の経過として、嘔吐は1日程度で改善します。発熱や下痢は数日続くことがあります。嘔吐をしている間は、スポーツドリンクやジュースなどの塩分と糖分が含まれる水分を少量ずつ頻回に与えることが大事です。脱水を恐れて焦って大量に与えてしまうと、嘔吐してしまうので気をつけましょう。症状を抑える薬(吐き気止め、整腸剤、解熱剤)を使用して自然に改善するのを待ちます。少量頻回の水分摂取でも嘔吐を繰り返し、ぐったりしてしまうような場合は点滴を要することもあるためその必要性を判断します。

状態によっては入院治療を要することもあるため、水分摂取が難しい場合は早めにご相談ください。

各種感染症

院内迅速検査:溶連菌、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、マイコプラズマを備えております。必要時検査を行います。それぞれの症状や原因に対応した治療を行います。

皮膚疾患

とびひ、みずイボなどの皮膚感染症、脂漏性湿疹、乾燥性湿疹(ドライスキン)、おむつかぶれ、アトピー性皮膚炎など、子どもは成長過程で様々な皮膚トラブルに遭遇します。かかりつけ医として皮膚科のみ他のクリニックで、という訳にはいきません。当クリニックでは小児皮膚科として皮膚疾患に対してもしっかり向き合って参ります。軟膏や内服薬を使用するだけでなく、皮膚トラブルの原因やホームケアによる対策を親御さんが把握することも重要ですので、その説明も欠かさず行います。是非、ご相談ください。

熱性けいれん

熱性けいれんは、1歳〜5歳ころまでの幼児が熱を出した際にひきつけを起こす病気です。多くは発熱出現後1日以内に起こるひきつけで、多くのひきつけは5分以内に治まります。どのお子さまでも熱性けいれんを引き起こす可能性がありますが、ご両親に熱性けいれんの経験がある場合に、お子さまも起こしやすいと言われています。お子さまがひきつけを起こすと、大変慌ててしまいますが落ち着いて対応しましょう。

暗い場所などの場合は、全身の様子が観察できる場所へ移動し痙攣の様子を観察します。ほとんどのケースで1〜数分以内で痙攣は治まりますが、3分程度経過しても痙攣が治まらない場合は救急車を呼びましょう(心配な場合はすぐに呼んで構いません)。救急車を呼ばずに治まった場合はかかりつけの先生か、近隣の救急病院に相談しましょう。

また、痙攣中や痙攣後に嘔吐をするお子さまがいるので、嘔吐物で窒息しないよう、嘔吐した場合は嘔吐物を掻き出すか、嘔吐しそうになったら横を向けてあげましょう。舌を噛んでしまうのが心配ということで、割り箸などを入れる方がいますが、窒息の原因などになりますので絶対に止めましょう。また、指なども噛まれてしまうことがありますので入れないようにしてください。舌を噛んでも問題はありませんので、口の中に物を入れないようにしましょう。

救急車が到着したら、救急隊に痙攣した状況、痙攣したときの手足や目線の様子、持続時間などを伝えて一緒に病院へ受診しましょう。

便秘

お子さまの腹痛の9割は便秘と言われています。小児科の研修医は「腹痛が来たらまず浣腸をしろ」と言われるほどです。便秘による腹痛は機械的閉塞であり、突発的で強い痛みを引き起こします。お子さまによっては虫垂炎(もうちょう)や胃腸炎などと比べても痛がるお子さまもいますので、便秘といって軽く考えてしまってはいけません。多くは偶発的な便秘ですが、中には偏食や排便習慣・生活習慣などはっきりした原因がある場合もございます。便秘を繰り返す場合は是非一度ご相談ください。

夜尿症(おねしょ)

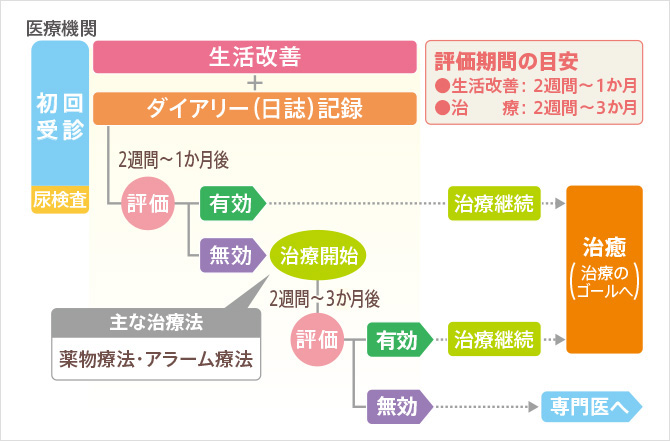

夜尿症は「5歳以上のお子さまで月1回以上のおねしょが3ヶ月以上続くこと」と定義されています。もちろんそういったお子さまは大勢います。年齢が経つにつれその数は減っていきます。治療基準は明確にはなく、本人とご両親が気になり始めたら治療のタイミングです。基本的には治療せずとも、時間経過で夜尿症は克服できることが多いです。その一方で、生活習慣を改善したり、少しの介入で劇的に改善することもあります。

お悩みの方は解決策があります。そのままにせず、是非ご相談ください。

当クリニックではまずはアラーム療法を試してもらいます。これは、治癒率が高く、治癒後の再発率が少ないことが理由です。

また、宿泊行事などで緊急避難的におねしょを改善させたい場合は、内服薬を利用することもあります。

実際には、お子さまの年齢、おねしょの頻度、性格や家庭環境などに合わせて治療方法をご相談させていただききます。

以下、夜尿症治療の一般的な流れになります。「おねしょ卒業!プロジェクト」のページは大変分かりやすいです。是非、ご参照ください。

(おねしょ卒業!プロジェクトHPより https://onesho.com/patient/)

関連記事CONNECTION

- お子様の病気アレルギー疾患について

- お子様の病気皮膚疾患について

- 自由診療頭のかたち外来

執筆者

金 尚英KIN NAOHIDE

副院長

赤羽小児科クリニックの副院長、金 尚英(きんなおひで)です。私自身、二児の父親として子育てに奮闘する毎日を送っております。

その実体験を活かしながら、皆様のホームドクターとして、信頼に応えられるようこれからも学び続け、成長してまいります。

必要な時にいつでも頼れる存在として、ちょっとした体調の不安や育児のお悩みなども、ぜひお気軽にご相談ください。

所有資格

- 2011年 日本大学医学部医学科 卒業

- 2011年4月〜 川口市立医療センター 初期臨床研修(小児コース)

- 2013年4月〜 日本大学医学部小児科入局 附属病院にて後期研修

- 2015年4月〜 あしかがの森足利病院へ医局派遣

- 2015年10月〜 沼津市立病院へ医局派遣

- 2016年10月〜 都立広尾病院へ医局派遣

- 2020年4月〜 赤羽小児科クリニック 副院長就任